Trabalho – operação artística: expulsões

Trabalho – operação artística: expulsões

Cristina Ribas

*

Nota:

Este texto foi apresentado em formato de palestra na série de colóquios: Cultura, Trabalho, Natureza na Globalização, organizado pela Universidade Nômade e a Casa de Rui Barbosa no Rio de Janeiro em abril de 2008. Retornei ao texto inicial incorporando reflexões teóricas e experiências desenvolvidas desde então e transformando-o no presente artigo.

*

Partindo do campo das artes visuais e de uma condição investigativa em relação a esta prática compartilho com este artigo a elaboração teórico-crítica de uma pesquisa-militante deslanchada como operação artística (e vice-versa). Animada pela aproximação com uma literatura estrangeira à área das artes (análises críticas do trabalho pós-fordista), a “empreitada” busca problematizar uma tentativa de aproximação via artes visuais entre a prática da arte e uma noção de “trabalho”[1], suposição que tem lugar primeiro em minha produção artística. O trabalho ao qual me refiro, oscila entre a busca por um trabalho autônomo e o receio de enquadrar a prática da arte em uma força-trabalho.

No processo de criação autoral fazer da prática da arte algo como um trabalho tinha, num primeiro momento, a intenção de garantir à primeira uma “inserção” no mundo, ou uma participação econômica, visto que geralmente são as obras de arte que tem valor econômico, e não a ação artística. Tinha, portanto, o desejo de enquadrar a prática da arte como uma força produtiva garantindo-lhe retribuições econômicas “justas”. Dois aspectos alteram o estatuto da pesquisa artística nesta intermediação teórica. As análises críticas do trabalho na era pós-fordista apresentam então, de forma assustadora duas semelhanças: (1) o modo como o modelo de trabalho imaterial e a prática da arte têm características parecidas (importância da criação, descontinuidade, renda, capacidade ou desejo conectivo de grupos e iniciativas sociais); e (2) o modelo estético, “produtivo” da obra de arte do capitalismo atual. Ambos

Assumindo o estado de fragilidade e indeterminação de parte da arte na atualidade e não sendo portanto uma “arte em geral” o foco deste artigo, parece que torna-se praticamente impossível assimilar a prática da arte como trabalho constituído. A arte que me interessa fomentar difere de alguns aspectos tradicionais ou valores universais, os mesmos que fundam, no passado, o campo de ação das artes a partir de valores burgueses ou ainda a partir da visualidade. Somado a isto, a precariedade-profissional da ação artística, quando fora da subsunção mercantil, contribui ainda mais para a indeterminação da (minha) arte no mundo. Trata-se hoje de informar, sobre o artista, de um estado de desequilíbrio entre emprego e desemprego, e de uma possível expulsão do valor artístico em detrimento a outras sobrevalorações, ou a um posicionamento.

No pós-fordismo, assim como no modelo anterior, o lucro se dá na exploração do trabalho, ou seja, das condições de trabalho no corpo do trabalhador. Contudo, o valor maior que ele captura é a exploração das relações sociais, que se torna sobremaneira o instrumento de produção de mais valia. No modelo atual características de modelos anteriores não desapareceram por completo, mas constituem a trama complexa do capitalismo. “O modo de produção capitalista é o conjunto de diversos modos de produção comandados pelo mais dinâmico e pelo mais desterritorializado.” (LAZZARATO & NEGRI, 2001: 59)

No trabalho fordista, a mais valia era obtida na valoração da produtividade a partir da relação capital x trabalho ou capital x trabalhador. É necessário salientar que a abertura para as novas condições do trabalho é travada no cerne da própria luta política (a luta “contra o trabalho”), quando a negação de uma composição técnica força o surgimento de uma condição “livre”, em que os limites do tempo de produção e o tempo livre passarão a se confundir. (LAZZARATO & NEGRI, 2001: 26) Neste sentido, cabe aqui debater a aproximação entre operação artística e o trabalho autônomo não nos termos de um controle (disciplinar), organizando uma classe onde não existia, mas assumir que as condições de produção se assemelham muito às formas produtivas em curso no campo das artes, com o que pretendo extrair algumas conclusões potencializantes.

A costura da análise de meus trabalhos de arte via análises do trabalho imaterial é o ensejo arriscado de pulverizar a discussão no interlúdio de uma aproximação entre um saber artístico e um saber sociológico como possibilidade de encontrar-me em um território múltiplo, em que as vozes, os discursos e as práticas se atravessam assumindo os campos heterogêneos de onde surgem: território produtivo de novas condições para as artes e para o sensível (ou a sua “fábrica”).

Focalizada no campo da arte aponto duas questões “de base” que se entrecruzam e que se somam à afirmação da fragilidade da prática artística: dificuldade de mensurar um valor econômico para a produção artística (considerando o artista como um trabalhador) ou dificuldade de mesura de um tempo produtivo no contexto do trabalho imaterial; e o problema do valor e da captura sobre o valor artístico frente aos demais objetos cambiáveis do mundo.

As desmesuras surgem no intercurso da prática da arte, e mobilizam-a elaborar crítica e propositivamente tais desmesuras, para o que elaboro a equação irresolvível, talvez erroneamente posta: dar à arte o lugar que hoje tudo ocupa: dar à arte o lugar do trabalho. Desavisada, faço então de minha arte uma redenção a problemas “mundanos”, como se estivesse atônita ao próprio fato do trabalho tomar conta da vida, da permanência subreptícia de uma produtividade escalonada já do mesmo tamanho da vida. (Como existir fora desta mesura?) Para produzir capital, a produtividade toma conta do corpo (do trabalhador e do artista) em toda sua dimensão, mesmo que no contexto da arte o erro e o acerto, a desistência e a persistência sejam a forma de lutar contra o estado de precariedade. O encontro (entre produção artística e trabalho) e expulsão apresentam-se rápidos demais, e aparentemente não tenho tempo de construir uma luta política sem antes expor a dúvida que deve lhe dar corpo: a precariedade será a liberdade da arte?

O trabalho expulsa o valor artístico? Porque a provocação desta elipse pode extrair o que há de artístico em uma ação para o sensível. O que isto significa nos termos de um debate da arte na atualidade? De uma forma, o desejo de transpassar a arte por trabalho, apreende como trabalho autônomo a sua força, que deve refletir verdadeiramente uma inquietação sobre a participação social da arte, e ou, a participação da sociedade nos trabalhos de arte (retirando qualquer separação entre tais). Assumir esta aproximação é trabalhar diretamente na produção do valor, na sua dimensão ética, e pode se constituir como uma investigação sobre as condições de produção em arte.

PESQUISA

Em meu atelier dispus em um papel diversos termos tentam perfazer uma relação entre “arte” e “trabalho”: “negar” um em relação ao outro, “camuflar” um no outro, “duvidar”, “convergir”, “assumir” … Para o artigo, faço um relato não linear de alguns trabalhos de arte realizados por mim entre 2004 e 2008, que são lançados, sobretudo, com base na proposição de um “serviço” e algumas vezes não estão dedicados à produção de objetos materialmente estáveis (esculturas, instalações, etc. dados à experiência estética visual ou sensorial).[2]

Com o Grupo Laranjas, em fins de 2001, elaboramos a primeira camuflagem da ação artística como serviço. Vestíamos macacões iguais aos de operários da prefeitura da cidade (a cor laranja geralmente é aquela dos departamentos de limpeza) para realizar a simples tarefa já premeditada: “desenhar na cidade” colando imensas tiras de papel cor-de-laranja. A ação se resumia à execução prática, não representativa (não se tratava de teatro) nem performática (para ser vista como espetáculo), mas funcional: cumprir a tarefa. A camuflagem da roupa nos retirava da “especialização” artística, e nos misturava ao repertório de trabalhadores urbanos nas madrugadas de uma cidade adormecida.

Em meu processo artístico, uma alteração profunda na linguagem e nos meios da arte a partir das disciplinas ou estilos artísticos modernos[3] ocorre mobilizando a percepção de um circuito das artes e de motivações exteriores a ele. A formação de um campo da arte, me parece, acontece na medida das próprias ações artísticas, que duplamente lhe atacam e formalizam, constantemente. As formas de integração que passam a constituir o campo das artes em linhas de pertencimento, consangüinidade, negação, entre outros, vão ocorrer em termos de crítica e de história, ou seja, nos modos de registro, estudo e sistematização da produção. Interessa-me observar como as formas preexistentes afetam a prática atual da arte e agem na diferenciação processual radical das práticas, fluentemente. Percebo, neste sentido, uma esfera comum de agenciamentos, com a qual não existe exatamente nem um “fora” nem um “dentro” da arte, liberdade que me cede lugar para assumir que há posicionamentos e sistematizações parciais em um campo heterogêneo, mesmo campo no qual me localizo propositivamente.

Ao passo que, por um lado, muito da arte contemporânea se desdobra na imaterialidade do virtual e dos agenciamentos imagéticos (instalações, vídeos, comunicações em tempo real, web arte, etc), o que eu procuro é, na dissimulação da ação artística como trabalho formal (evidentemente reproduzindo vários estereótipos) é aproximar-me dos agenciamentos corporais que consideram fluxos e realidades pré-existentes, ou seja, elaboram obras a partir de singularidades ou de processos de individuação colocados em termos coletivos e não individuais. Observar a cidade urbanizada e capitalizada e agir nos seus fluxos torna-se essencial.

Nas propostas de intervenção urbana e nas proposições relacionais pela criação de situações interpessoais, as “experiências sensíveis” chamadas “operações artísticas” são uma ação desmesurada no mundo (tudo é ficção). A ação artística é formada por linhas de força intrínsecas: invenções, descobertas e partilhas. Por isto a realização destas “operações” é indubitavelmente uma investigação epistemológica do artístico na atualidade.

A noção de operação se aproxima da própria ação. (Do dicionário: “operar: 6. entrar em função ou atividade, (…) 9. realizar-se.) Paolo Virno aponta uma fusão entre Ação e Trabalho (a partir de suas bases terminológicas, a Política como característica da primeira), que apresenta outra possibilidade conectiva capaz de elaborar novas linhas de relação também em relação à arte.

“O produzir tomou para si muitas prerrogativas da Ação (política). Na época pós-fordista é o Trabalho que adquire feições da Ação: imprevisibilidade, capacidade de começar tudo de novo, performances linguísticas, habilidade de industriar-se entre possibilidades alternativas.” (VIRNO: 2007, 96)

As modificações processuais nos métodos artísticos, desmaterializando a obra e apostando em processos e experiências sensórias passam a atuar em agenciamento de redes intersubjetivas, formando novas relações sociais e culturais. No campo crítico das artes dois teóricos – Hal Foster e Claire Bishop – problematizam a atuação dos artistas ao molde de um antropólogo-não-especializado. O primeiro em “O artista como etnógrafo”, afirma que a antropologia seria tomada como a ciência da alteridade, porém usada de forma equivocada muitas vezes. A segunda autora, Bishop, observa a proposição da dinâmica do conflito entre porções sociais distintas como intrínseca a alguns projetos artísticos que tem interface social e debatem a homogeneidade das proposições participativas em arte contemporânea.

Definir um “trabalho de arte” ou uma “obra de arte” é uma empreitada sempre exaustiva, e parece que atualmente só pode ser feito em termos de um contexto ao qual a obra esteja circunscrita (o contexto como sendo o cruzamento de situações em tempo e espaço, e um corpo social mais amplo que aquele criador, ou seja, a definição de uma obra de arte só pode ocorrer na medida da experiência estética). Para encontrar o lugar da equação operação artística e trabalho, talvez não seja necessário definir o que é a arte, mas mergulhar no estado investigativo aportando em elipses anteriores (a supressão, a negação do trabalho, a greve) observar de que forma uma colabora com a outra e de que forma os elementos agenciam territórios significantes um para o outro.

A obra de arte é colocada por Rancière em uma relação dinâmica de resistência: para a obra existir ela deve resistir à determinação de um conceito e resistir à atração dos bens consumíveis, habitando uma certa indiscernibilidade significada pela singularidade. A experiência sensível da arte precisa se constituir como experiência sensível específica desconectada ou subtraída das formas “habituais” de experiência sensível (RANCIÈRE: 2006, 5). Neste sentido, alguma supressão da própria idéia de arte deve existir: ou realiza-se uma experiência total como experiência sensível, ou não se realiza a arte (realiza-se outra coisa, a percepção da arte, operação cognitiva). A experiência sensível, aquela que se constitui enquanto arte parece ser então o afeto puro, um “bloco de sensação” que não consegue ser atravessado por outra experiência.

DIVISÃO DO TRABALHO

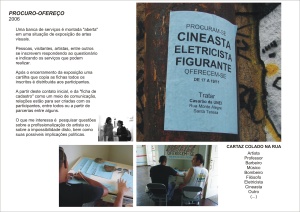

“Procuro Ofereço” é um “trabalho de arte” que começou a ser realizado em 2003 a partir de um cartaz encontrado em postes nas ruas de Belo Horizonte. Chamou-me a atenção que um mesmo profissional acumulasse tantos serviços, condição explícita pelo enunciado “BOMBEIRO GAZISTA ELETRICISTA”. Diferente de uma divisão do trabalho, o cartaz apresentava uma sobreposição de capacidades (e porque não de saberes), um sintoma que expunha a relação de serviços de outra forma. Na divisão do trabalho uma alienação conserva cada um em seu lugar os trabalhadores implicados em um mesmo processo produtivo, que são relacionados por um poder de associação que os aparta e não permite constituir uma cooperação. Existe na divisão uma subjugação a uma estrutura majoritária que valora e controla as partes (a montagem na fábrica, por exemplo).

Então, no espaço público da cidade, sobre o poste, expõe-se uma saída econômica desesperada calcada na acumulação de serviços delatando a condição múltipla e criativa de um mesmo homem que poderia estar lá, num processo produtivo controlado. Aquele que se faz desdobrado em tantos outros torna-se, contudo, uma nova forma produtiva. Não se pode dizer se está por fora das trocas econômicas, mas de fato atinge o manancial economicamente mais denso em pontos de intersecção frágeis, e não estáveis. Impossível garantir sua atuação em relação a uma carreira, a uma promoção profissional, por exemplo.

A semelhança entre este homem múltiplo e a figura do artista muito me tocou. Os artistas, à sua forma, elaboram uma capacidade similar de conciliar em um mesmo corpo uma grande quantidade de capacidades produtivas. No primeiro ensejo da fusão operação artística-trabalho me interessava investigar também: qual a medida do esforço e qual a medida do cansaço cuja fadiga corporal sinalizaria uma “jornada”?, já que o tempo criativo é muito difícil de mensurar e pode-se acabar trabalhando o “tempo todo”?

Com uma tentativa de mapear e entrevistar artistas e seus pares a partir de seus desejos, condições de produção, formação e acúmulo de capacidades, propus cadastrar profissionais formando uma espécie de “banca de serviços” que fosse duplamente um banco de currículos (recursos humanos) e uma agência de empregos. Ali surge a primeira aproximação entre aqueles serviços enquadrados em produções culturais e os serviços oferecidos nas ruas. “ARTISTA, PROFESSOR, FIGURANTE”; “FILÓSOFO, BOMBEIRO, ELETRICISTA”. No cartaz eu colocara o endereço de minha casa, e pouco a pouco um ou outro “bombeiro” se aproximava (com estranheza) para preencher a “ficha de cadastro”. Eu tentava explicar a eles a proposição, cuja aproximação parecia absurda já que o artista, para aqueles, parecia impossível de ser pensado à maneira do trabalhador formal (talvez o serviço que mais se aproximasse seria aquele de “CARTAZISTA”). No entanto, abandonei o projeto por um tempo ao perceber a incapacidade de lidar com o fato de que os profissionais-múltiplos que passaram a me procurar para oferecer seus serviços traziam consigo uma realidade cheia de expectativas e necessidades, solicitando de mim uma co-responsabilidade que não consegui abraçar: ao lidar com a expectativa e a realidade alheia a agência deveria realmente funcionar.[4] [FOTO 1]

Três anos depois retomo a banca de serviços e desloco-a ao lugar das exposições de arte, dos festivais e das mostras coletivas. Retomo aquela primeira elipse em que a arte desaparecia ocultada como serviço propondo a discussão das questões ao redor da banca. Tive por intuito fomentar uma troca intensa entre os participantes (organizando encontros e chamando todos). Depois incorporo a dificuldade de lidar com processos alheios de vida em temporalidades distintas deixando ao ritmo do tempo comum a criação de ações coletivas a partir daquele cadastro (que atualmente conta com 100 pessoas). Para além das opções a serem escolhidas na ficha de cadastro, três perguntas mais subjetivas foram inseridas investigando a natureza do trabalho e uma relação com o tempo: (1) como é o tempo no seu trabalho?; (2) quanto tempo você precisa para trabalhar? (3) o que você faz quando trabalha? Isto também me interessava.

Aquela estranheza do “bombeiro” ao ser colocado lado-a-lado com o artista, eu queria provocar também nos outros “servidores” em potencial, possivelmente ainda presos à figura do artista, filósofo, cineasta, ou bailarino (…), desejando a o questionamento da natureza da ação artística, tornando-a antes ordinária tal como demais processos produtivos. O que poderia emergir daí é que os serviços, assim como a prática da arte, não têm um valor pré-formado e sua valoração decorre de relações sociais presentes.[5] A valoração é colocada em termos problemáticos por Mikhail Bakhtin: a valoração e os valores remetem a formas de vida específicas. O autor analisa a valoração social e a situa no centro da teoria da enunciação, expondo uma dinâmica ativo-passiva. Expor, como que desnudando a valoração artística retirando-a do sendo comum, impulsiona a interferência de uma força-signo, ou seja, se há um signo gramaticalizado, quando ele é desestabilizado, apresenta-se a potencialidade das forças: “a relação signo-significado (…) cria para destruir-se e para criar-se de novo na forma nova, nas condições que representam um novo ato de palavra.” (BAKHTIN APUD LAZZARATO: 1997, 3)

DESAPARECIMENTO DO ARTISTA

Uma elipse se apresenta hoje: Negri e Lazzarato apontam para a hipervalorização do intelecto criador, manifesta como “hegemonia do trabalho intelectual” (LAZZARATO & NEGRI: 2001), e Paolo Virno analisa a dimensão criativa do “general intellect” nos termos de uma virtuose. O que acontece com a arte em uma sociedade onde todos se tornam criadores? A idéia de profanar a arte no mundo, pela proposição do artista como um trabalhador, pode ser vista, contudo, de forma negativa. Poderia forçar uma desaparição, na sociedade, das experiências sensíveis, tal como numa dominação totalitária de governo que sobre-significaria uniformemente a religiosidade, a economia, a cultura. Mas, na ficção da produção artística, a elipse da arte como trabalho no âmbito de um discurso e, portanto o desfecho do medo de seu desaparecimento pode ser travado da mesma forma que, se tudo é trabalho, também nada o é.

O desejo de ver o artista como um profissional (trabalho autônomo) relacionado a demais em uma cadeia de colaboração seguramente refere-se à procura de um valor social para as artes, de um valor de uso a princípio por fora da valoração econômica, que pode contudo, passar pelo exercício desta valoração (ou por uma mesura) para tentar encontrar este valor (e ou expulsar-se dele).

Na desconfiança da identificação do artista com uma “profissão” podemos propor novas configurações subjetivas (e coletivas) para suas atribuições. Aquela elaboração acima exposta: “o que você (artista) faz quando trabalha?” é o centro da dúvida da natureza constituinte da arte. É também investigação da natureza do trabalho. Investigar requer destituir e instituir. Requer considerar a singularidade das formas de ação sem determinar o que cabe ao artista como ator social, ao passo que a desidentificação da experiência artística em relação aos demais agenciamentos mundanos é urgente – a captura como um exemplo indelével – outro “equilíbrio precário”.[6]

No campo da arte o ideal de que o que faz um artista é a criação de um objeto inédito dado à experiência sensível e, portanto, dos sentidos; objeto criado para fora de si. A ação artística pode ocorrer por meio de três elementos da ação virtuosa que são apontados por Virno: a atividade sem obra (não resulta nada material da execução virtuosística); o exercício de uma faculdade singular; a relação com uma audiência. A leitura de Virno que faz uso da imagem do artista, do pianista, do bailarino, não “resolve” contudo o problema da arte no campo da arte (e de um trabalho).

A semelhança entre a produtividade do trabalho imaterial e a virtuose colocada por Virno é o que ele chama de “eclipse”: “o virtuoso trabalha (ou melhor, é trabalhador par excellence), não contra a sua vontade, mas exatamente porque a sua atividade se aproxima das práxis política.” (VIRNO: 2007, 103) Outro conceito associado é a “intelectualidade de massa”, ou “general intellect” (conceito marxiano), que não posso deixar de associar às características criativas, comunicativas de uma sociedade em cada vez mais todos são “criadores”. De uma forma, a análise significa a crescente classe de artistas que emerge na atualidade, oriundos exatamente da liberdade criativa e associativa que caracteriza o trabalho imaterial. A “aparência do intelecto” (Virno), que se torna o pré-requisito técnico do trabalho, gera algo desmesurado, um excedente impossível de ser controlado, impossível de ser “comandado”. (NEGRI: 2003, 98) Ele (o desmesurado) não pode ser associado diretamente à “arte’, deve antes ser mantido em estado “precário” visto que, ser artista não pode ser naturalizado pela afirmação ser político.

PROFISSIONALIZAÇÃO

Entre 2003 e 2006 participei de dois programas de bolsa para artista. Um do Museu de Arte da Pampulha, com a qual tinha que morar e produzir em Belo Horizonte (Minas Gerais) e outra fornecida por uma instituição do estado de Pernambuco (Fundarpe). Pelo fato de receber mensalmente durante um ano e ser acompanhada por críticos e historiadores de arte, tendo “colegas de trabalho” (de bolsa) a experiência se caracterizou para mim como “profissionalização” ou “emprego”. Nestas situações a execução artística (ou constituição subjetiva no mundo) como trabalho torna-se “realização de si”. (LAZZARATO & NEGRI: 2001, 73)

Em Recife, a segunda experiência, o possível enquadramento “servidora pública” me motivou a mapear situações específicas e ordinárias nas cidades de Recife e Olinda e me afetar por acontecimentos, fatos e ou materialidades, incorporando a experiência a meu projeto de exposição. Desejava que meu “serviço” fosse tomado como público mesmo considerando os relatos pessoais de vidas alheias a mim e experiências de trabalho e de fuga dele. Ao final de doze meses de trabalho (bolsa) eu estava novamente “desempregada”.

Experiências em que instituições fomentem o processo criativo e não exatamente a produção de obras de arte determinadas são bastante raras. O aumento das bolsas de estimulo à produção acontece recentemente em detrimento às Leis de Incentivo gerenciados pelo estado. Neste sentido cabe fazer um breve mapeamento dos possíveis profissionais para o artista hoje: a Universidade ou o ensino, o Mercado, os projetos via Lei de incentivo, e os demais fomentos públicos ou privados – que devem sempre ser conciliados com a árdua e instável prática da arte. Seguramente o artista se torna neste contexto tanto mais um “produtor”, porque constrói juntamente com os sistemas econômicos aliados as suas formas de participação e integração a isto; ou melhor dizendo – como trabalhador autônomo, deve dar conta das possibilidades associativas de seus saberes em redes de colaboração (ou “empresas”).

Há uma relativa liberdade dada aos artistas ao serem fomentados via bolsa, diferente dos demais programas de fomento para produção cultural em geral. Por outro lado, editais públicos de fomento à cultura em geral são organizados por gestores públicos, e requisitam aplicabilidade para um contexto dado, justificativas, objetivos, contrapartida social, etc., projetos com os quais se deve vislumbrar “resultados” para comunidades, públicos específicos ou mesmo para a instituição de fomento.

TEMPO DE TRABALHO

O tempo de trabalho cessou, segundo Lazzarato e Negri, de ser a grande fonte de riqueza, quando antes era a mais valia obtida em trabalho de forma imediata. Trabalha-se menos. (LAZZARATO & NEGRI: 2001, 28) O artista, por sua vez, trabalha tão livre que me parece livre do tempo – mas em contraste, esse “tão livre” é a impregnação de todas as suas ações como sendo possivelmente produtivas, impregnação naturalizada naquela “hegemonia do trabalho” contemporânea.

As perguntas presentes no questionário de “Procuro Ofereço”: “quanto tempo você precisa para trabalhar?”, “como é o tempo no seu trabalho?” surgiram neste sentido: tentando ampliar a noção de um tempo produtivo medido na capacidade de um corpo (a medida do cansaço: o trabalhador da construção civil como um exemplo, cuja produtividade fica exposta na equação capacidade do corpo x construção de paredes, vigas, estruturas habitáveis…), e tentando entender as infinitas formas subjetivas de agir com o tempo.

Na prática da arte o incremento da Ação como tendo efetuação Política pode produzir uma ética pautada não apenas nas preocupações sobre a sustentabilidade pessoal de uma prática no estriado do mundo capitalista, mas uma ética que possa conectar outras formas de vida, outros tempos de trabalho. Se a revolução produz o tempo,[7] como escreve Giuseppe Cocco, ele é sobretudo um tempo que não se fecha. O tempo de produção da arte mantém o estado de revolução, para poder forjar um tempo próprio capaz de conter aquela desmesura de tempo: desejo coletivo do “tempo do trabalho que se liberta, indeterminado e aberto (…) tempo revolucionário que constitui o futuro porque produz nova riqueza e nova humanidade.” (COCCO em LAZZARATO & NEGRI: 2001, 15) A pergunta individual deve então tomar proporções coletivas: quanto tempo precisamos para trabalhar?

SUBJETIVIDADE CRIADORA

A produtividade relacionada à subjetividade é uma característica do trabalho imaterial. Artistas fazem de suas formas de vida formas artísticas. E o modo de produção e recepção da mercadoria torna-se um “modelo estético”. A subjetividade artística e a audiência significam este modelo. Reside aí algum tipo de instituição da criação. Será que podemos pensar que a criação é afecção pura e o artista, quando cria está também submerso em uma experiência sensível? Abro um parêntesis para inserir um questionamento inédito (para mim): parece-me que no momento da exposição, da ação virtuosa, aquela ação que como explicita Paolo Virno é sem “obra”, o artista, de certa forma, captura em si mesmo (captura do trabalho vivo) aquilo que se torna a obra.

[FOTO 1] Procuro Ofereço, Cartaz da banca de serviços, Rio de Janeiro/Belo Horizonte, 2003/2007

(Fotografias: Cristina Ribas)

Mesmo com aquela exposição prévia a partir de Bakhtin (a dupla imbricação da valoração social, o valor e a valoração), na atualidade, o processo pelo qual o social se torna econômico ainda não foi estudado suficientemente, e ele é eminentemente ético. (LAZZARATO & NEGRI: 2001, 47) O que interessa a diversos autores é poder detectar quando algo socialmente criado se converte em mercadoria, e passa a circular por meio deste valor.

No trabalho pós-fordista os autores não cansam de afirmar: é a subjetividade que é trazida ao modelo da produtividade. Assim a potência de comercialização de um produto se torna a possibilidade de mudança do mesmo em função da diversidade de “perfis” ou personalizações, caminho de um “biopoder”, pois que a produção de subjetividade no modo capitalista gera a demanda, lá no sujeito, daquela forma de vida. A produção do novo e o desejo de consumo deste mesmo novo são praticamente simultâneas. Segundo Christian Marazzi, citado por Lazzarato e Negri, “a subsunção da comunidade na lógica capitalista é, portanto, antes de tudo, a subsunção dos elementos lingüísticos, políticos, relacionais e sexuais que a definem”, neste sentido aponta para a linguagem e para a comunicação, contaminando, pode-se dizer as esferas criativas que constituem os interstícios da cultura. (LAZZARATO & NEGRI: 2001, 97)

Não existe, no entanto, um controle da produção criativa. Na lógica capitalista quanto mais ela se desenvolver, mais diversificam-se os mercados e aumenta-se as ramas de consumo. Assim sendo, autores negam que a economia controle os sentidos, e afirmam que em realidade a economia pode se apropriar das formas e dos produtos da cooperação, normatizando-os e padronizando-os.

Estas afirmações reconstituem a forma de ver um mercado da arte, por exemplo. Se anteriormente a história e a teoria da arte eram normatizadoras, descrevendo e avaliando valores pré-formados que validavam algo enquanto arte e não-arte, hoje a diversidade de formas de fazer arte e a diversidade dos espaços em que ela acontece na verdade potencializam a formação de mercados. Concomitante a isto, a produção textual, seja ela crítica, narrativa, descritiva ou ainda com ensejo histórico, torna-se ela mesma mais um elemento de promoção da circulação daquele bem.[8]

O tempo livre de criação/trabalho é rapidamente integrado ao novo sistema de produção, e torna-se o diferencial no que caracteriza o capitalismo. Tudo porque é a capacidade criativa do trabalhador que emerge, uma “intelectualidade” e uma capacidade comunicativa que o qualificam. Estas capacidades, contudo, são inerentes e constituem as relações intersubjetivas, mas cuja formalização autônoma intensificada na atualidade força a capacidade integrativa dos modos do capitalismo de absorver para si, como força produtiva este “trabalho vivo”. Os teóricos do trabalho expõem que o trabalho é agora uma “atividade abstrata ligada à subjetividade” (LAZZARATO & NEGRI, 2001: 26), ele mesmo organiza seu trabalho e suas relações com a empresa.

Em relação a isto, Lazzarato e Negri afirmam que no processo de socialização/subsunção no econômico da atividade intelectual o produto “ideológico” tende a assumir uma forma de mercadoria. Sublinham que “a subsunção deste processo sob a lógica capitalista e a transformação de seus produtos em mercadorias não extinguem a especificidade da produção estética” (LAZZARATO & NEGRI: 2001, 49); ou seja, aquilo que poderia ser uma sobreposição de valores (do econômico sobre o artístico) não parece existir nestes termos para os autores. Se mantém, de qualquer forma, uma “relação de criação” entre o autor e o público, se mantém então um caminho livre de experiência e fruição entre tais que, talvez, o produto econômico não consiga significar. Contudo, a experiência estética – aquela experiência sensível – me parece ser mais da ordem de um atravessamento (à forma dos Agenciamentos de Guattari). Não me parece que há “experiência nua”, mas a dimensão dupla de uma realização/supressão interpelada também pelo significante econômico, que modifica a forma da emergência do estético na sociedade, e a sua “necessidade”.

[FOTO 2]Greve anunciada pelos bancários, Centro do Rio de Janeiro, 2008

(Fotografia: Cristina Ribas)

GREVE NA ARTE

A aproximação a arte e o trabalho não é inédita no circuito de produção artístico. A luta travada pelo proletariado tem sido há muito o (re)começo do debate sobre a condição do artista. Cronologicamente aponto o posicionamento de Guy Debord e Raoul Vaneigem e os Situacionistas contra o trabalho e a afirmação de uma supressão para que a arte se realizasse.[9] Nos anos 70 e 80, os grupos Art & Language (formado em 1968), Art Workers’Coalition (atuante entre ‘69 e meados dos ’70), e posteriormente os Neoístas (formado em fins de 79 com atuação até a década de 90), problematizando a relação entre arte e trabalho em termos de uma greve (manifestos organizados por Stewart Home). Mais recentemente, a greve é declarada também por Fulvia Carnevale e Alejandra Riera em 2004-2005 em Barcelona e Madrid (“Travail en greve”).

No início dos anos 90 declarou-se uma greve de artistas, contudo, a impossibilidade da arte ser uma greve, já que não é trabalho assalariado, é respondida pelos próprios manifestantes: a arte é em si um estado de greve. O debate começara com a discussão do papel social e político da arte e a relação da greve com a questão das classes. Chamavam-se: Comitê de Ação da Greve da Arte (Art Strike Action Comitee)[10]. Tratava-se de interromper a realização, distribuição, venda, exibição ou discussão de trabalhos culturais pelo período de três anos, iniciado em 1º. Janeiro de 1990. A força da ação, mesmo que não tenha atingido um grande número de artistas, conseguiu segundo Home, demonstrar possibilidade de desafiar a hierarquia socialmente imposta das artes, que a meu ver, refere-se diretamente a um valor social para o que se conhece e vivencia à forma de “arte”.

“A greve da arte não diz respeito à espiritualidade inerente ao processo de criar arte” (HOME: 59), a greve da arte é antes um posicionamento, uma barricada frente à captura do vivo, e sem dúvida uma “forma de estimular o debate crítico em torno do conceito de arte” (HOME: 2004, 16) Interessa, sobretudo, manter um estado aberto de questionamento e destruir o mercado.

O grupo Art & Language escreve em 1976: “desde há muito tempo os artistas são por definição membros de uma classe não trabalhadora.[11] (Desde que existe o proletariado, os artistas não fazem parte disto. Ao passo que a identidade histórica do proletariado se desenvolveu, ao contrário, a orientação a uma classe artística se atenuou.)” (Art & Language, 2000: 352) Não obstante, os artistas do grupo não querem reforçar aquela idéia de que os artistas são “sem-classe”, “não-aliados” ou “seres não-ideológicos”, que seria uma postura de derrotismo. Qual seria então a proposição do grupo ao aliar os artistas à classe trabalhadora? Requisitar a potência de apropriação da produção e de seus sentidos?

“Trabalho em greve” foi um trabalho de arte realizado por Alejandra Riera e Fulvia Carnevale.[12] Elas não deixam de afirmar o artista como um trabalhador ao declararem a “greve”. Propõe a dessubjetivação do artista e a anunciação de um “estado de greve” como possibilidades últimas de diálogo com o mecanismo de circulação de obras de arte. Criando uma estrutura “não sedutora”, as artistas fazem uma instalação em que artista é ao mesmo tempo “operário e patrão” apresentando a elaboração da questão da “irrealizibilidade da obra de arte contemporânea”.

A greve, dado que é temporária, sempre deveria permitir o retorno – o fim da greve. Um dia talvez as condições melhorem… Mas e o tempo, aquele tempo da revolução sempre a ser refundado? Me disseram há pouco que greve (não sei como se pronuncia nem se a referência é verdadeira) eram as pedras na frente das fábricas (na França?). Procurei nos dicionários em casa e encontrei: “greve: praia ou substância arenosa”, e no Larousse: “jambière d´armure”. Enfim, ir à praia poderia ser um tipo de greve de artistas. Mas como saber, se não há enunciado qualquer que posiciona aquela ação entre as demais do mundo? Um enunciado revolucionário deve estar sempre legível num corpo?

POSICIONAMENTO

O “Intermittents du spetacle” é uma organização política de trabalhadores franceses do espetáculo organizada na forma de “coordenação” (LAZZARATO: 2006, 222), uma organização descentralizada e desforme. A organização surge para defender os produtores do espetáculo em relações trabalhistas com o estado e com o mercado. Seu estado de greve anuncia: “não atuamos mais.” Segundo Lazzarato, a anunciação faz ventilar a relação que eles mantêm com as práticas da “sociedade de controle” (Foucault), ato que não se define em submissão ou revolta apenas. Os intermitentes “vivem e trabalham no quadro da cooperação entre cérebros e suas modalidades de controle”, e o poder da indústria que os emprega é um “poder de captura da cooperação entre cérebros”.

O posicionamento é interessante na medida em que trabalhadores-do-campo-da-arte (artistas e seus pares), geralmente lamentam a incapacidade dos artistas de constituírem uma classe outra. O que se apreende na atualidade, também com a contribuição das teorias filóficas pós-estruturalistas, são novas formas de cooperação que não precisam ser colocadas na forma massiva da classe, mas sim na forma da multiplicidade.

“Se a desestruturação do intolerável deve inventar suas próprias modalidades de ação, a transformação das maneiras de sentir que o acontecimento implica nada mais é do que a condição de abertura a um outro processo ‘problemático’ de criação e de atualização que diz respeito à multiplicidade,” (LAZZARATO: 2006, 222)

ou seja, às formas coletivas destes agenciamentos.

EXPULSAR-SE

Repentinamente observei-me como uma voluntária no campo da arte: ali eu não estava recebendo o que poderia ser de direito. Se a instituição que é designada a fomentar e difundir a produção artística não o faz, porque seria eu, trabalhadora-autônoma a responsável por suprir as faltas da primeira, para a qual fui convidada a participar, como artista? Outra elipse se formara: “voluntariar-se é ser (a)político?”. O voluntariado, dado que existe como conceito de um trabalho não-remunerado, seria alguma desafirmação da arte como trabalho? Ou seria seu abandono? O abandono da luta da arte? (É possível operar este abandono?)

Se a condição intermitente do trabalhador em arte é a que emerge como imutável, parece-me que a afirmação da liberdade do artista coloca-se entre o desemprego e o emprego, (des)equilíbrio controlado por nada além de ele mesmo, ao vincular-se ou desvincular-se de iniciativas mais ou menos institucionais, profissionais, mercadológicas. Trata-se de assumir as contrariedades de um processo sempre aberto, aberto como luta política que pode vir-a-ser, que nunca total, tem alianças de intensidades de distintas.

Daquele estado de voluntariado, passei, em outro momento, a incorporar a criação artística no “tempo livre”, melhor, no tempo de sobra da realização de um serviço remunerado: desempregada da arte, durante um ano, recolho no pequeno trecho da Avenida Presidente Vargas às terças e quintas feiras pela manhã, no percurso para o meu trabalho (outro) folhetinhos de empréstimo de dinheiro. Desta forma me conectava ao tempo dos trabalhadores informais (seus gestos, sua pressa, sua mudez), e “libertava” as mulheres “antes’ do que os homens pelo fato de que recolhia apenas delas os folhetos.

[FOTO 3] Oriovaivirarmar, Ação na cidades do Rio de Janeiro e Niterói, 2007/2008

(Fotografia: Cristina Ribas)

Quase dois anos depois, assumo então as condições de uma desmesura. Realizo “Dois mares” a partir de duas premissas: (1) objetificar condições de um trabalho determinado, dar características as mais materiais possíveis para um procedimento que pode ser quantificado; (2) objetificar condições de um trabalho determinado, compreender as características imateriais que o constituem e com a efetuação da materialidade transmissível (obra de arte) produzir o excedente (incomensurável).

Faço das condições de produção, algo que pode ser medido pelo mesmo valor ordinário daquela ação que gera a minha: a quantidade de vezes que volto ao centro do Rio de Janeiro para coletar folhetos (desta vez levando-os a Niterói, e lá os distribuindo e trocando com os mesmos trabalhadores informais) é medida pela hora trabalho que será paga a mim, como artista, pela instituição que me convidou. Então R$ 290,00 traduzem-se em cerca de dez percursos entre as cidades, com duração de aproximadamente três horas.

Procuro não gerar uma mais valia sobre o valor de trabalho outro (meus colegas de trabalho se tornam os trabalhadores informais) e o valor artístico da ação é entregue à desmesura, à potência invisível plasticamente, mas forçada, na medida do corpo, do contato e da troca com aquelas pessoas. Incerta se trata de gerar ou fomentar (não saberia dizer se é um recuperar) um potencial político do trabalho autônomo, aí sobrepondo operação artística e trabalho, percebo uma tensão irresolvível. Há valor no trabalho que não se mede por sua eficácia enquanto força de trabalho, mas porque se cria na medida enquanto abertura de campo de forças no mundo. Importa menos a contagem numérica e mais a ação neste ambiente. Importa mais o poder de invenção cuja tensão entre excesso e ilimitado é o lugar no qual as “monstruosas características da carne” e o “antipoder” assumem uma relevância imensa (NEGRI: 2003, 136). Contra esse sistema, o poder da invenção (ou melhor, o antipoder) cria, a partir da carne, “corpos comuns”. Poder não apenas dos filósofos ou dos artistas, mas poder de invenção como condição geral e comum. Ao fazer de meu trabalho de arte a reflexão potente que me dá lugar no mundo (produção de si, autopoiese ou realização de si), resta-me elaborar a integração daquele que me cede o folheto na rua movimentada do centro da cidade e a pergunta de que forma a ação modifica a sua percepção, de que forma interfere nas formas cooperativas com as quais ele se integra?

A suposição teórica que emerge, do artístico ser expulso ao ser denominado trabalho pode ser pensada segundo a supressão da arte, escrita por Debord e Vaneigem. O desaparecimento da arte, a realização plena da arte na sociedade só poderia acontecer na medida de uma supressão, antípoda do vir a ser espetáculo, que seria um condicionamento e uma impotência. Assim de nada adianta dizer aos trabalhadores informais que eles estão sendo integrados a um trabalho de arte, posição que poderia dar um centro à minha ação. Preciso antes viver na medida do meu corpo a condição de trabalho deles e de alguma forma informá-los de sua condição de trabalho. Observar-nos em um espaço comum, aquele que apaga os muros onde antes dizia-se “nunca trabalhe”.

Paolo Virno, ao propor uma República dispensa o poder governamental: se o intelecto em geral é uma capacidade que é elevada ao nível de recurso no capitalismo contemporâneo, ele inverte a subsunção e propõe que o intelecto seja a matriz de uma República não-estatal. De que se trata esta afirmação? Virno precisa encontrar, assim como nós precisamos, uma outra forma estável que não seja apenas um “interlúdio tumultuoso”, mas que seja capaz de dar lugar à singularidade em um mundo de valores próprios e não sobre-determinados (nem controlados). O intelecto puro, tornado comum e público, é pobre, segundo ele, se é desconectado de uma experiência comum. (VIRNO: 2007, 76) Mostra que o pensamento, ou a atividade da mente, não é portanto, como se pensou por centenas de anos, solitário e desconectado da vida pública. Ele é a própria esfera pública, potência que elabora a cooperação, uma substância que não se pode extrapolar nem modificar, nem delegar nem representar. (VIRNO: 2007, 113) Existir, que pode ser por dito “existo porque luto”, e existir enquanto artista, parece ser a proposição e a experiência desta esfera pública na desmesura entre os corpos, na força que se aplica entre uns e outros para que se encontrem – acoplamento e ruptura das gramaticalizações. Então expulsar a arte de toda relação econômica não seria uma solução, mas romper de dentro o trabalho, e, diluindo-o, desnomeá-lo. Desapego e protesto.

BIBLIOGRAFIA

ART & LANBUAGE. “having-yuor-heart-in-the-right-place-is-not-making-history”. Em: Conceptual art: a critical anthology. Alexander Alberro & Blake Smithson (ed.) Londres: The MIT Press, 1999. (p. 350-353)

BICHOP, Claire. “Antagonism and relational aesthetics”. Em: October 110. October Magazine and Massachusetts Institute of Technology. Massachusetts. Fall 2004. (p. 51-79)

CARNEVALE, Fulvia. “Práticas estéticas, práticas políticas”. Em: SESC (Seminário São Paulo S.A. Situação Estética e Política, EXO experimental.org e pelo SESC São Paulo)

http://www.sescsp.org.br/sesc/conferencias_new/subindex.cfm?Referencia=3807&ParamEnd=5.

Consulta em: 05/04/2006. 5p.

FOSTER, Hal. O artista como etnógrafo”. Em: Arte & Ensaios, Gloria Ferreira (org). Programa de Pós-graduação, Escola de Belas Artes UFRJ. Rio de Janeiro, Nº 12, 2005.

GUATTARI, Felix. Caosmose: um novo paradigma estético. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1992.

HOME, Stewart. Manifestos neoístas: greve da arte. São Paulo: Conrad Editora do Brasil, 2004.

LAZZARATO, Maurizio. “Trabajo autónomo, producción por medio del lenguaje y ‘general intellect’ ”. Em: Brumaria 7. Máquinas, trabajo imaterial (Revista). http://brumaria.net/erzio.publicacion/7/72.html. Consulta em: 15/11/2007. (4 p.)

______________. As revoluções do capitalismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.

LAZZARATO, Maurizio & NEGRI, Antonio. Trabalho imaterial: formas de vida e produção de subjetividade. Giuseppe Cocco (introd.) Rio de Janeiro: DP&A, 2001.

NEGRI, Antonio. Cinco lições sobre Império . Rio de Janeiro: DP&A, 2003.

RANCIÉRE, Jacques. “Política da arte”. Em: SESC (Seminário São Paulo S.A. Situação Estética e Política, EXO experimental.org e pelo SESC São Paulo) http://www.sescsp.org.br/sesc/conferencias_new/ subindex.cfm?paramend=5.

Consulta em: 05/04/2005.

______________. A partilha do sensível: estética e política. São Paulo: EXO Experimental.org: Ed. 34, 2005.

_____________. “Será que a arte resiste a alguma coisa?”. Em Rizoma.net http://www.rizoma.net/interna.php?id=316&secao=artefato. Consulta em: 05/02/2006.

VIRNO, Paolo. Cuando el verbo se hace carne: lenguaje y naturaleza humana. Buenos Aires: Cactus: Tinta Limón, 2004.

______________. Virtuosismo e revolução. Rio de Janeiro: Ed. Civilização Brasileira, 2008. (prova de impressão)

[1] Para diferenciar o termo “trabalho” relacionado à noção de serviço ou a investigação a partir das teorias do trabalho do conceito de “obra de arte” usarei neste artigo o termo em itálico quando se referir à criação artística (visto que muitas vezes diz-se “trabalho de arte”) .

[2] Na década de 90 os artistas Andréa Fraser e Helmut Draxler (artistas americanos) propuseram a arte como serviço como tentativa de “desmaterializar” o objeto de arte e poder incorporar outras formas de ação. O problema da valoração, para Stewart Home, se transfere da mesma forma para o serviço em si.

[3] Jacques Rancière denomina “regime estético das artes” referindo-se aos valores e características estilísticas típicas da arte pré-moderna e moderna.

[4] Sem “tempo” aqui, apenas aponto mais algumas dúvidas: como isto funcionaria na dinâmica autoral, em que o artista assume a concepção de um projeto? Como este processo seria encadeado no corpo de produção artístico?

[5] Considero importante relacionar esta afirmação à proposição de Felix Guattari propõe em “O novo paradigma estético”, que detecta três agenciamentos simultâneos, dos quais o terceiro “Agenciamento processual das subjetividades” refere-se resumidamente a heterogênese dos territórios existenciais; multiplicação e particularização dos focos de consistência auto-poiética; e confere uma posição chave de transversalidade ao “paradigma estético” em que a criatividade social é chamada a expropriar os antigos enquadramentos ideológicos rígidos. Segundo ele a potência estética do sentir (e a potência de pensar filosoficamente, de conhecer cientificamente, de agir politicamente) talvez esteja em vias de ocupar uma posição privilegiada no seio dos “Agenciamentos coletivos de enunciação”. (GUATTARI: 1992, 130)

[6] “Equilíbrio precário” é usado por Virno referindo-se ao bailarino e ao pianista: podem tornar-se exemplos de trabalho assalariado que não é, ao mesmo tempo, trabalho produtivo, e aludem à ação política. (VIRNO: 2007, 99)

[7] O autor refere-se à Revolução Francesa e às massas, são responsáveis por produzir o “intempestivo”.

[8] A imprensa e demais mecanismos agem da mesma forma: reificam o objeto artístico, fetichizando-o, agregando um valor cultural capaz de fomentar a circulação então econômica deste produto.

[9] Os autores se aproximaram do grupo Socialismo ou Barbárie, promotores de uma revisão do marxismo, na França dos anos 50.

[10] Faziam parte Stewart Home, Mark Pawson, James Mannox e outros, que formariam o braço inglês do movimento. Segundo Mannox apenas Home seguido de Tony Lowes e John Berndt realmente entraram em greve.

[11] Grifo meu.

[12] O trabalho foi apresentado na Fundação Tapièz em Barcelona em 2004.

* Texto publicado originalmente na Revista Lugar Comum 25-26, NEPCOM, UFRJ, Rio de Janeiro, 2008.